日前,2024年(第十一批)世界灌溉工程遺產名錄公布,我國新疆吐魯番坎兒井、徽州堨壩—婺源石堨(聯合申報)、陜西漢陰鳳堰梯田、重慶秀山巨豐堰等4個工程申報成功。由此,我國的世界灌溉工程遺產再度擴圍,總數達38項。今天,我們一起來聊聊這些世界級工程。

“石自皺鐫巧,苗因灌溉功。”我國是農業古國,也是灌溉大國。受氣候和地形地貌影響,水資源時空分布不均,大部分地區農業生產都離不開灌溉工程。從江南水鄉到戈壁荒漠,從西南丘陵到秦巴山區,獨特的自然地理環境塑造著不同的灌溉方式,因地制宜的農耕智慧體現得淋漓盡致。比如,在安徽黃山徽州區、江西婺源縣,古石堨依山形、順水勢,“深淘灘、低作堨,寬砌底、斜結面”,蓄水引水分水。

今天,“山水林田湖草沙冰是一個生命共同體”已是共識,古人同樣深諳此理。你看,在陜西漢陰,從鳳凰山水源涵養林、山溪梯田到山塘濕地,1000多米的垂直空間里匯集了“田、渠、塘、溪”灌溉體系。你看,在重慶秀山,渠與河、渠與渠、渠與路相交相錯,巨豐堰就是藏在深山里的“立體化”灌溉工程。

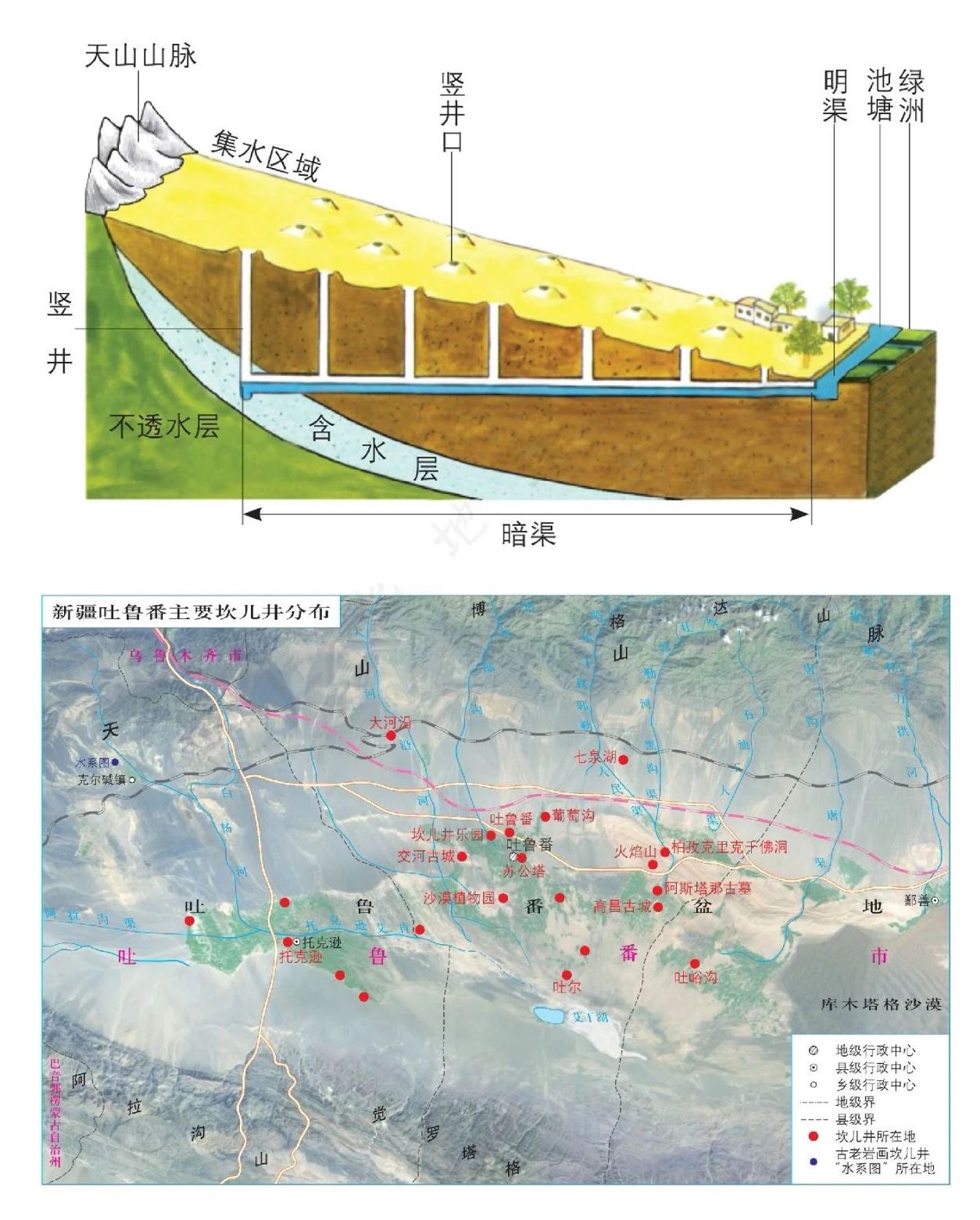

新疆吐魯番,我國年均降水量最少的區域,被稱為“中國旱極”,如何引來水、留住水?先民巧妙地利用地面坡度,在地下開挖暗渠,硬是鑿出一條幾千公里長的“地下運河”,雨水融雪通過坎兒井的暗渠和明渠,持續滋潤火焰山腳下的這片綠洲。一部灌溉史,就是一部農業發展史。其中蘊藏的尊重自然、順應自然的生產智慧,至今具有啟示意義。

有人說,水利遺產是“流動的歷史”“活著的遺產”。的確,古老灌區不僅有水利工程遺存,還有與之相關的古橋、古村、古鎮、石刻、古籍,更附著詩文、傳說、習俗和節慶等非物質文化。比如,40方歲修管理碑刻,記載了婺源石堨的歲修制度;漢陰鳳堰梯田周邊保存著明清兩代大量的碑石遺存和古遺址、古村落,見證移民文化與農耕文化的融合共生。一座座灌溉遺產見證歷史演進、濃縮厚重文化,是關于農耕文化、水文化的“博物館”,是中華文明連續性、創新性的生動注腳。

我國是世界灌溉工程遺產類型最豐富、分布最廣泛、灌溉效益最突出的國家。許多灌溉遺產的設施和建筑長時間風吹水蝕,“瑰寶”如何保護?加強普查登記、摸清“家底”,喚醒“沉睡”的歷史資源是第一步。灌溉遺產突出的特點之一就是“在用”。據有關調查統計,我國有400多項古代灌溉工程或系統仍在發揮效益。同時,不少工程還具有突出的生態價值、歷史文化價值、美學價值。比如,漢陰鳳堰梯田就形成了“春踏油菜花浪、夏看水田插秧、秋聞金谷飄香、冬賞雪落山莊”的梯田四景,為古灌區注入了新生機。就此而言,在保護中發展、在發展中保護,做好“活化”利用這篇大文章,大有可為。

由坎兒井,還聯想到網上的一句話——“強者從不抱怨環境”。沒有鄭國渠,就沒有八百里秦川。沒有都江堰,就沒有天府之國。今天,我們打井汲泉有專業的鉆井隊,挖溝開渠有高效的挖掘機。而過去,沒有現代化設備、高科技手段,我們的先民愣是靠雙手加上簡單工具,締造出一個個造福當代、澤被后世的“超級工程”,將一個個不可能變為可能。隨之傳之后世的,更有面對不利環境不放棄、不退縮、不止步的膽量、氣魄,以及去適應、去改變、去創造的勤勞、智慧。一個民族之所以偉大,之所以不可戰勝,或許就在于此。

?著作權歸易開得所有